2013/12/16

RICOH GR

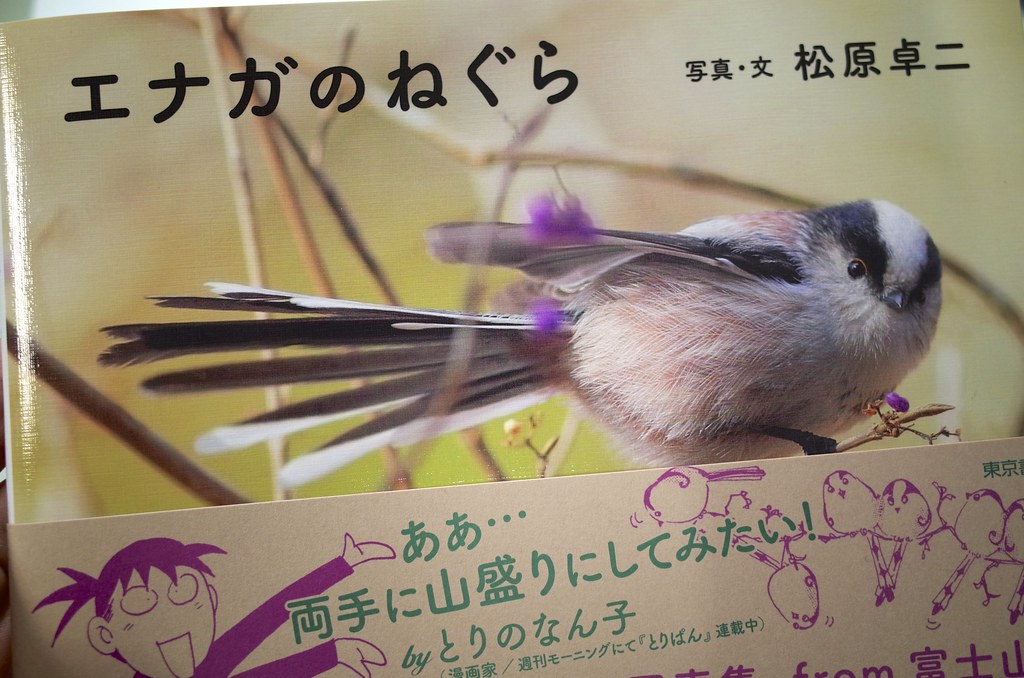

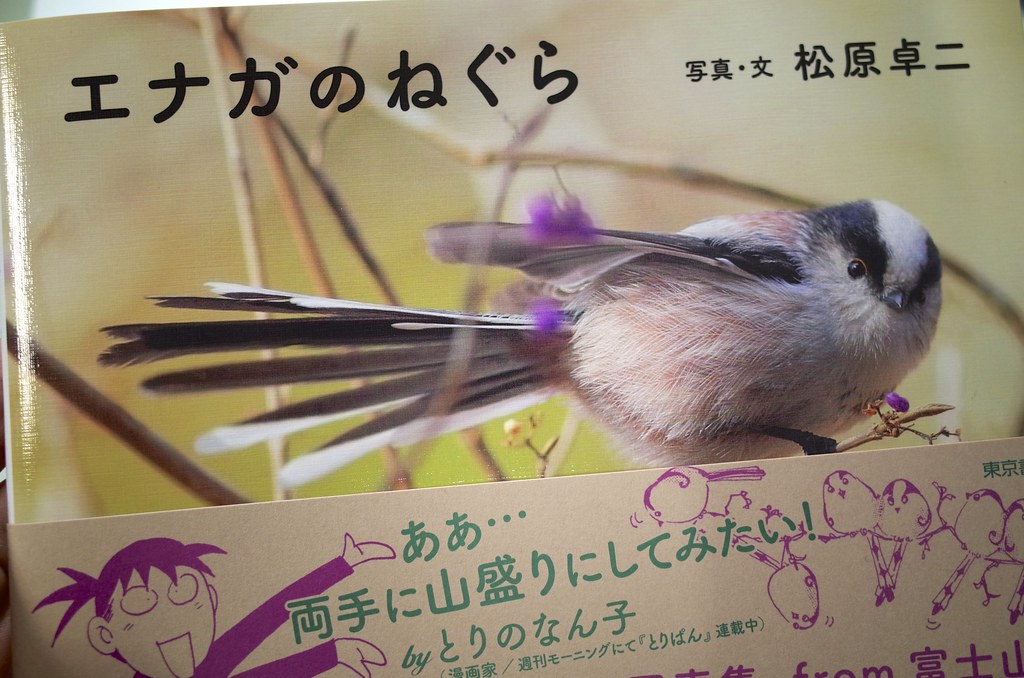

『ミナミコアリクイ』につづいて松原卓二氏の写真集『エナガのねぐら』を購入しました.

100ページ近い冊子がまるごとエナガの写真で埋め尽くされています.

Apple iPhone5S + Hipstamatic

松原氏は書籍の中で「カワイイの条件」として「まるい」「ちいさい」「ふわふわ」「きれい」「しろい」「つぶらな瞳」をあげており、そのすべてを満たしているのがエナガだといっています.写真を見ていても、突出しているのは丸さ加減.これはちょっとズルいんじゃないかと思うほどの丸さと可愛らしさです.

カワイイの条件とか論理とか抜きにしても、写真をじっと眺めているだけでやられますね.鳥好きはもちろん、すべてのカワイイもの好きなかたにオススメできる一冊です.

2013/11/03

RICOH GR

GRを特集したムック『リコー GR DEEP WORLD』が発売されました.

GRを扱ったムックはこれで3冊目であり、以前のGR DIGITAL各機種の時もこの手の本は何冊か出ています.

が、この本は表紙からしてわかるように、ちょっと趣向が異なっています.

GRで撮影した写真が掲載されていますが、開発者によるインターバル合成を使った星空写真であったり、ワイコンなどのアダプタを装着してのマクロ昆虫撮影や、学研の「大人の科学マガジン」の二眼レフを改造して二眼レフ風味のカメラを作ってみたりと、GRを楽しんで使っている写真が多いように感じました.

また、この手のムックにありがちな開発者インタビューもちょっとハジけています.試作で3台だけ作ったローパスフィルタ「アリ」のGRについてやら、ファームアップで実は1/8000秒の電子シャッターモードも使用可能なこととか、GXRのバッテリを使った拡張バッテリ(開発者自らメーカー保証外です、とかいってる)、果ては「シグマDP用のバッテリDP-41とも実は、互換性がある」なんてことまでバラしてしまってます.高いお値段で純正のバッテリや充電器を売っているのに、他社の安い製品をアピールして大丈夫なのでしょうかw かくいう自分もシグマのバッテリと充電器を使用していますが.

開発者が星の写真を撮りたいからとインターバル合成モードを搭載したりと、GRは作っている側の写真好きが伝わってくるカメラです.このムックからはその魅力が伝わってきます.

2013/09/21

RICOH GR

あさりよしとお氏の『宇宙へ行きたくて 液体燃料ロケットをDIYしてみた 実録なつのロケット団』を読みました.

あさり氏といえば「まんがサイエンス」の作者であり、科学に造詣が深い方でもあります.

そのあさり氏らが完全に民間だけで宇宙に行こうと設立した団体が「なつのロケット団」です.できるだけ低コストで、ホームセンターなどで手に入る部品を使って液体燃料ロケットを作り、人工衛星打ち上げサービスを成功させ、いずれは有人宇宙旅行に行こう、というのを目標に据えて活動をしており、この本は活動初期から現在までの事柄をまとめたものです.

最初はアパートのユニットバスでパイプに水を流しての試験、そこから徐々に開発が進んでロケットの打ち上げを行うまでの過程が書かれており、一歩一歩進んでいく様子に引き込まれます.

ロケットというと、ミールやH-IIA、最近話題になったイプシロンなどを思い浮かべます.また、日本未来科学館でロケットエンジンの展示を見たこともありますが、あまりにも複雑な作りをしており、これを国家レベルでない一般人が作るのは難しいんじゃないかと思っていました.それをパーツの設計から行い、町工場に製造を依頼して打ち上げまで行ってしまうというのが驚きです.

資金面でのバックアップと同時にロケット好きとして参加している堀江貴文氏についても触れられており、単なる投資やお金持ちの道楽としてでなく、ロケット好きという側面がうかがえるのも興味深いところです.

宇宙好き、ロケット好きはもちろんのこと、自分であれこれと工作するのが好きな方にオススメできる本です.

2013/09/09

RICOH GR

松原卓二氏の写真集『ミナミコアリクイ』を購入しました.

アリクイというと、結構大きな動物で、蟻塚に長い舌を差し込んでアリを食う的なイメージを持っていたのですが、巻末の説明によるとこのミナミコアリクイは南米の森林で暮らす、体重2-8kg程度の小型のアリクイだそうです.もちろんアリを食べるので細長い顔や長い舌をしています.

かわいらしいのは、赤ちゃんが産まれると背中に背負って育てるということ.産まれたときから筋肉質な前足をしていて母親にがっしりとしがみつくのだとか.

伊豆アニマルキングダムや池袋のサンシャイン水族館など、数カ所で飼育されているそうなので(表紙の親子は伊豆アニマルキングダム)、見に行ってみたいと思いました.でも赤ちゃんもすぐ大きくなってしまうのでしょうか.

2013/08/27

RICOH GR

あさりよしとお氏の科学まんが「まんがサイエンス」の最新刊であるところの14巻が発売されたので入手しました.

前作が2011年の夏なので2年ぶりの新作となります.

…本棚を見たら買ったつもりでいた13巻がなかったので、あとで注文しなくては.

今回のサブタイトルは「科学とつきあう方法」.

震災による原発事故をふまえてか、「放射線ってナニモノ?」「原子の火 核分裂」といった作品が収録されています.両方とも初出は電子書籍版のまんがサイエンスで、そちらですでに読んではいるのですが改めて読み直すと理解しづらい放射線、放射能、放射性物質、ベクレル、グレイ、シーベルトといった言葉のもつ意味がわかりやすく書かれているという印象です.

原子力関係は現状としてデリケートな話題でもあるのですが、メリットデメリットがきちんと書かれているところに好感が持てます.まんがのオチに微妙な含みがあるような感じも受けました.

ほかには天の川や太陽などの天体から、刃物はなぜ切れるのかといった身近なものまで、特定のテーマにこだわらず収録されています.