たまにはあんまり考え込まずに楽しめるような映画を観たいなと思い、映画『マイティ・ソー バトルロイヤル』を観てきました.

シリーズ3作目だとか、北欧神話をベースにしたコミックの映画化だとかというざっくりとした事前情報しか知らず、前作の映画やコミックも見ていない状態でしたが、映画館ならではの大きなポップコーンをぱくぱく食べながらIMAX 3Dで楽しむことができました.

内容についてはさして触れるところもないのですが、戦闘シーンでLed ZeppelinのImmigrant Songが使われていて見事なフィットぶりでした.

『マイティ・ソー バトルロイヤル』

『ブレードランナー2049』

映画『ブレードランナー2049』を観てきました.ネットなどからネタバレ的な情報が入ってくるのを嫌って公開翌日に1度目を観て、その後パンフレットを読んだりネットの感想などを見つつ、約1週間後にもう1度観ました.3時間近い長い映画なのですが、不思議なことに2度目のほうが時間が短く感じられました.

今作は1982年に公開された『ブレードランナー』の続編です.『ブレードランナー』は2019年の世界を描いているので、それから30年後の世界です.30年の間に世界が一変するような出来事が発生しており、その世界観を説明するためにYoutubeで3本の短編映像が公開されています.

前作である『ブレードランナー』、そしてこの3本の映像を観ておくことで世界観を理解して本編を観ることができます.

内容については深くは触れませんが、人間と人工的に作られたレプリカント、その境界線はどこにあるのか、人を人たらしめるものは一体なにか、そうしたものを考えさせられます.前作は公開から35年が経過しても近未来SF映画として様々なものに影響を与え続けていますが、今作もその続編にふさわしい、素晴らしい映画になっています.おすすめです.

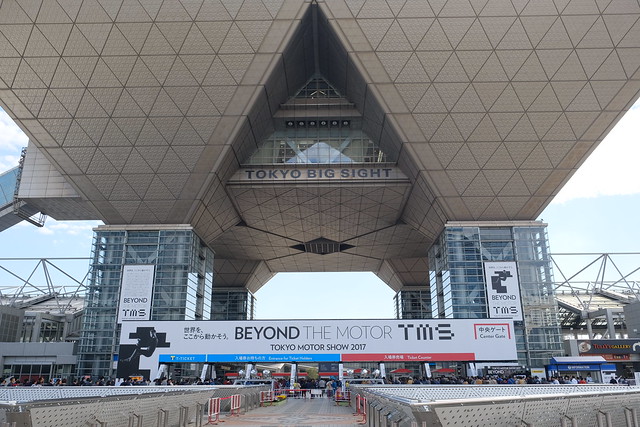

東京モーターショー

FUJIFILM X-Pro2 + XF18-55mm F2.8-4 R

東京モーターショーに出かけてきました.以前に行ったのが何年前なのかわからないほど、数年ぶりです.東京ビッグサイトに場所が移転してからは初めてでしょうか.

幕張メッセに比べて駐車場が少なかったりするためかオフィシャルページの案内でも公共交通機関をお使いくださいなどと案内が出ており、自動車の展示会なのに車で来るなとは滑稽だなと思いつつ車で行ったところ案の定駐車場に困る羽目になり、やや離れたホテルの駐車場を利用することになってしまいました.

FUJIFILM X-Pro2 + XF18-55mm F2.8-4 R

FUJIFILM X-Pro2 + XF18-55mm F2.8-4 R

まずは自分がいちばん見たいところから、ということでマツダに.

コンセプトカーのVISION COUPE.前回展示されていた、RX-VISIONの系譜とでもいえるようなモデルです.「引き算の美学」をうたうように、シンプルな造形ながら曲面の反射で描き出す美しさは現行のマツダ車の先を示すかのようで、量産車にどのように生かされるのか楽しみです.

FUJIFILM X-Pro2 + XF18-55mm F2.8-4 R

魁(KAI) CONCEPT.ディテールはショーモデルらしく現実味のない部分はあるものの、次期アクセラと目される車両.

現行のアクセラの外装に新エンジン「SKYACTIV X」などを搭載した試作車が先日発表されていましたが、次世代のSKYACTIVはこのアクセラからデビューすることになるのでしょうか.

FUJIFILM X-Pro2 + XF18-55mm F2.8-4 R

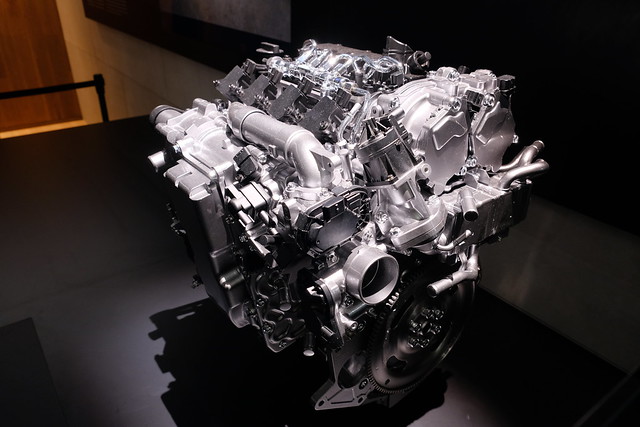

その次期SKYACTIV技術の中心ともいえるのがこの「SKYACTIV X」エンジン.ガソリンエンジンベースの点火機能とディーゼルエンジンの燃焼効率を兼ね備えた、ガソリンとディーゼルのいいとこ取りのエンジンとされています.

内燃機関からEV(電気自動車)へとシフトしていくのが世間の流れではありますが、マツダの考え方としてはまだしばらくは内燃機関の時代は続くとみて燃費向上によりCO2排出を減らし、EVを動かすために発電所で排出されるCO2と同レベル、もしくはそれ以上に持っていくことを主眼に開発されたエンジンです.エンジン周りの補機類が多いことからコストの高さを指摘されたりもしていますが、実際にはガソリンエンジンとディーゼルエンジンの中間くらいの値段に落ち着くのではないかといわれています.

そのほか、マツダで自分の興味を惹くものとしてはロードスターが3台ほど展示されており、限定車のRED TOPの赤系の幌はなかなかいいなと思いました.ロードスターは近日中にマイナーチェンジがあり、展示されていたモデルもマイナーチェンジ後のもので、ヘッドライトやマツダコネクトのディスプレイなどに違いが見て取れました.

FUJIFILM X-Pro2 + XF18-55mm F2.8-4 R

BMW Concept Z4.次期Z4のコンセプトカー.逆スラントしたノーズが昔の635csiなどを連想させます.

FUJIFILM X-Pro2 + XF18-55mm F2.8-4 R

ポルシェ 718ボクスターS.この色はいいですね.ドイツ車に憧れはあんまりないのですが、時々ドイツ車に用意されるブルーグレー系の色調は羨ましく感じます.

FUJIFILM X-Pro2 + XF18-55mm F2.8-4 R

ポルシェ 356スピードスター.ポルシェは自社車両の多くが今も走り続けていることをアピールしており、歴史を示すためでしょうか、このようなクラシックカーの展示もしていました.

FUJIFILM X-Pro2 + XF18-55mm F2.8-4 R

レクサス LC.資金に余裕があれば欲しい1台.1,300万円は自分には到底手の届く額ではないですが.

このリアフェンダーが張り出すようなデザインが素晴らしいです.居住性最優先のような車ではプレスで凹凸をつけるのがせいぜいというようなものが多々あありますが、そうした車とは一線を画しています.

FUJIFILM X-Pro2 + XF18-55mm F2.8-4 R

ルノー メガーヌR.S..現行モデルは3ドアですが、来年登場予定の新型は5ドアになります.仕様表を見る限りでは2ペダルデュアルクラッチだけでなく6MTも用意されるそうで、その辺はさすが期待を裏切りません.

ルノーはF1参戦40周年とのことで、後述するようにF1の車両も展示しており、一般車もすべてスポーツモデルで統一していました.隣にプジョーのブースがあり、そちらが実用的なハッチバックとSUVのみという展示に終始していたことと比べると対照的だなと思いました.

FUJIFILM X-Pro2 + XF18-55mm F2.8-4 R

ダイハツ DNコンパーノ.後ろに見える、1963年発売の「コンパーノ」のデザインを受け継いだモデル.現実的に出るかどうかという点では微妙でしょうか.とくにダイハツの場合は親会社であるトヨタとの住み分けもありますし、小型車を出すには敷居が高そうです.

FUJIFILM X-Pro2 + XF18-55mm F2.8-4 R

ここからはレース車両を.

メルセデス F1 W08 EQ Power+.隣にあるのはメルセデス AMG Project ONE.

FUJIFILM X-Pro2 + XF18-55mm F2.8-4 R

ルノー F1.

FUJIFILM X-Pro2 + XF18-55mm F2.8-4 R

SUBARU BRZ GT300.

FUJIFILM X-Pro2 + XF18-55mm F2.8-4 R

トヨタ TS050 HYBRID.

FUJIFILM X-Pro2 + XF18-55mm F2.8-4 R

トヨタ Yaris WRC.

FUJIFILM X-Pro2 + XF18-55mm F2.8-4 R

日野 レンジャー ダカールラリー参戦車.

FUJIFILM X70

トミカブースで購入した、東京モーターショー限定トミカ.おめあてのロードスターはせっかくなので2台購入.ロードスターは3連休初日には売り切れてしまったそうなので、会社休んで平日に行ってよかったと改めて思いました.

混雑を嫌って平日の午前中から出かけたのですが、駐車場に困る程度には混み合っていました.後日、ディーラーの営業さんとも話をしたのですが、以前に比べたら来場者も減ってきており、自動車業界全体の失速感がやはり感じられる雰囲気ではありました.会場が幕張メッセから東京ビッグサイトに移転したせいでしょうか、展示してある車両も少なく、以前のような市販車に実際に座ってみたりすることもあんまりできないのは残念な感じでした.

Hengyijia 25mm F1.8

FUJIFILM X70

新しいレンズを買いました.Hengyijia(ヘンイージア)の25mm F1.8です.

いわゆる「中華レンズ」などと呼ばれるたぐいのもので、同じ形状同じ性能でレンズフチのプレートだけ異なるものがいくつか売られているので、Hengyijiaという会社?が実際に作っているのかどうかは定かではありません.

購入価格はAmazonで10,800円でした.税別1万円というと中身もそれなりじゃないのかという気もしてきますが、少なくともスペックからはそのような安物感は感じられません.

F1.8と明るいレンズながらマウント面からのサイズは32mm、フォルタ径も46mmとコンパクトで、それでいて最短撮影距離は18cmと文句なし.しかも絞り羽根12枚という多さ.MFレンズで電子接点もないというデメリットはありますが、それでもコストパフォーマンスは抜群です.

FUJIFILM X70

1万円という価格ながらねじ込み式のフードも付属しています.別ブランドの同じレンズがフードなしで八千円台でAmazonで売られていたのですが、そちらは商品説明に複数のマウントのものがある旨の説明をしていながら購入時にマウントを選ぶことができないので怖くて買えませんでした.

金属ボディでマウントも金属製(ステンレスではなくたぶんアルミだと推測)で素材的には安っぽさはないのですが、絞り値やピントリングの距離表示がプリントなのが価格相応といったところです.金属にプリントという点を考えると、使っていくうちに剥がれそうな感じがします.また、絞りリングはクリック感のないものなので、ピントリングを動かした時などに指が当たって動いてしまいそうです.これはコストダウンのせいなのか、それとも動画撮影時に絞りを操作した時に音を拾わないようにという目的なのかは不明ですが、好みが分かれそうです.自分はあんまり好きではないですね.

FUJIFILM X-Pro2 + Hengyijia 25mm F1.8

しかしながら、撮影してみるとその写りの良さに驚きました.絞り開放でもピントのあっている部分はエッジの立った画像になっています.さすがに絞り解放では周辺部などにサジタルコマフレアが出ますが、そこまで追求するのは酷というものでしょう.

FUJIFILM X-Pro2 + Hengyijia 25mm F1.8

絞り開放だと光源のエッジ部分にフリンジが出ますが、少し絞れば気にならなくなります.

FUJIFILM X-Pro2 + Hengyijia 25mm F1.8

効果を発揮しそうなのがテーブルフォト.25mm(35mm換算37.5mm)なので距離が取れなくて困ることも少ないでしょうし、逆に広角で遠近感が強調されることもない絶妙な焦点距離です.しかも最短撮影距離18cmなので寄ることもできます.写真は絞りF1.8で最短撮影距離にかなり近いところで撮影したもの.これだけ寄れれば十分です.

FUJIFILM X-Pro2 + XF35mm F1.4 R

手持ちの25mmレンズ、Voigtlander COLOR-SKOPAR 25mm F4と比較.サイズはVoigtlanderの方がコンパクトですが、VMマウントなのでX-Pro2で使うにはこれにマウントアダプタを取り付ける必要があります.そうするとサイズのメリットは薄れてしまいます.最短撮影距離も50cmとやや遠く使い勝手ではHengyijiaのほうが上ですね.とはいえ、刻印されて墨入れされた絞りリングやピントリング、カチカチと小気味よく回る絞りリングなど見た目の作りの良さ、それにデザインの好みもVoigtlanderです.

『ドリーム』(原題:Hidden Figures)

映画『ドリーム』を観てきました.

実話に基づいた、3人の黒人女性とNASAのマーキュリー計画にまつわる作品です.実話に基づいた、とはいえさすがに映画化するにあたって多少の脚色などは入っているようですが、3人とも実在の人物であり、実際にNASAで多大なる功績を残したことは事実です.

また、日本での映画タイトルが当初『ドリーム 私たちのアポロ計画』という、どこから持ってきたのかわからない「ドリーム」という言葉やら、マーキュリー計画なのになぜか関係のない「アポロ計画」という言葉が使われており批判されていましたが、さすがに意味不明な「私たちのアポロ計画」という言葉は取り払われ、「ドリーム」という言葉だけになりました.原題は「Hidden Figures」で、Hidden(隠された)Figures(人影)という裏方として働いていた黒人女性の話にあっている(しかもFiguresには数字という意味もあるので計算係や数学者として働いていたという意味合いにもつながっている)ので、これを生かしたタイトルにできなかったものかと感じました.

邦題の問題はさておき、内容は素晴らしかったです.舞台は1960年代のNASA.宇宙衛星や有人飛行など宇宙開発においてソヴィエトに先を越され追いつこうと躍起になりマーキュリー計画に取り組みつつも内部では白人と有色人種では食堂やトイレなどもすべて分けられるなど差別が残されており、その中で優秀な3人の黒人女性がいかに差別や組織の壁を残り超えていくかというのが大きなテーマとなっています.

肌の色による差別だけでなく男女による差別というのも大きく扱われており、例えば黒人男性が主人公の一人である黒人女性に対して不用意な発言をしたり、エンジニアとしてNASAで認められるために必要な教育課程を受けるのに白人のみ入学できる学校が指定されており受講しようとすると女性に分かる内容ではないといわれてしまうなど、随所にそうした出来事が出てきます.

そうした差別的要素を高度な計算能力という数学の力や、当時最新鋭のIBMメインフレームの性能にいち早く気づいてFORTRANをマスターして壁を乗り越えていく、それがこの映画の醍醐味でしょう.肌の色や性別に関係なく数学/数字は正義である、それを武器に認めざるを得ない存在になるという格好よさは観ている側に痛快感を与えます.