2016/11/19

立川シネマシティに映画『この世界の片隅に』を観に行ってきました.

前評判がとにかく高く、しかしながら主人公「すず」の声を担当した、のん(能年玲奈)の所属事務所に関係するいざこざからメディアにとりあげられる機会が少なく、上映館も少ないようです.とはいえ、公開開始から徐々に話題になってきた感があり、立川シネマシティでも上映開始直後は空席もあったようですが、自分が見た回は満席でした.

なお、主人公の声は、のんで正解だと思いました.主人公のおっとりとしたゆるめのキャラクタによくあっています.

あらすじをざっと紹介すると、広島で生まれ育った主人公「すず」が呉に嫁ぎ、暮らしていく様子を戦前・戦時中・戦後を通じて描くというような話です.

戦争の悲惨さやつらさをことさらにとりあげているのかと思いきやそうではなく、あくまですずののんびりとした生活が主軸であり、時代の流れに伴って生活が変わっていく、というくらいの感じです.もちろん、戦争と距離を置いたところで生活をしているわけではないのはいうまでもなく、時代が進むにつれて親族を失ったり主人公も五体満足というわけではありません.しかしそうした部分を強調するのではなく、なにがあろうと生活をしていくというところがメインテーマになっています.

戦争、とくに太平洋戦争での本土空襲などを扱ったような映画は苦手という人もいるかと思いますが(自分がそうです)、あくまで戦争のあった時代をどうにかこうにか、ときには面白おかしく生きていく人たちを描いた話ですので、見てもらえたらと思います.上映中も客席から笑いが起きるようなシーンがいくつもありました.とてもオススメです.

(以下、ネタバレを含む個人的な話です)

(more…)

2016/11/07

X-Pro2購入から約10日.日帰り旅行などで撮影してみた感想など.

FUJIFILM X-Pro2 + XF35mm F1.4 R

F1.4 1/6400秒 ISO400

塩尻駅のホームにあるブドウの木.特急「スーパーあずさ」の車窓から撮影.

ガラス越しで絞り開放の撮影ながらブドウの葉の立体感が素晴らしいです.従来のX-Trans CMOS IIの1,600万画素からX-Trans CMOS IIIになって2,400万画素に画素数が増えて画素ピッチの低下による画質低下も懸念されましたが、その心配は必要なさそうで、むしろ画素数の増加による描写の立体感というメリットが大きいです.

FUJIFILM X-Pro2 + XF35mm F1.4 R

F4 1/60秒 ISO1600

X-Pro2から導入された新しいフィルムシミュレーション、ACROS.

どのメーカーのほとんどの機種にモノクロモードはありますが、それらが単純にカラーセンサーからカラー情報を除去したような画質であるのに対して、ACROSからは独特の質感を感じます.

FUJIFILM X-Pro2 + XF35mm F1.4 R

F5.6 1/100秒 ISO200

FUJIFILM X-Pro2 + XF35mm F1.4 R

F5.6 1/105秒 ISO200

こうしてカラーの画像と比べても単純にカラー情報を落としたのではなく、モノクロならではの階調を重視した表現をしているように思えます.

X-Pro2に搭載されている、通常のモノクロとACROSを比べた記事によると、最大の違いはノイズの量.ACROSの方がノイズが多く、それが画質を特徴付けているようです.X-Pro2には「グレイン・エフェクト」と呼ばれる、フィルムならではのノイズの乗り方をシミュレートした機能も搭載されていますが、ACROSにはグレイン・エフェクトをかけない方がオススメだという開発者のインタビュー記事もありました.

FUJIFILM X-Pro2 + XF35mm F1.4 R

F1.4 1/15000秒 ISO400

手前の照明をぼかそうと思って絞り開放で撮影したら1/15000秒というシャッター速度に.

X-Pro2のシャッターは通常の機械式シャッターと電子シャッターの両方を搭載しており、機械式は1/8000秒まで、電子シャッターは1/32000秒まで対応しています.両方を自動で切り替えることもできるようにもなっています.

シャッターといえば、X-Pro2の機械式シャッターは柔らかい音がしてとても好みです.こもった音ともまた違う、それでいて攻撃的な甲高い音でもなく、撮っていて気持ちのよい音なのです.

FUJIFILM X-Pro2 + XF27mm F2.8

F5.6 1/34秒 ISO12800

ISO感度の常用域は200から12800.拡張として100と25600、51200が使えます.

ISOオート感度の上限値は設定可能ですが、上限値である12800でも十分使えます.ノイズ・リダクションの設定を標準の0にしておくとノイズ除去処理が入ってディテールが甘くなるようなので自分は-2で使用しています.これだとノイズは残りますがディテールの消失も気になりません.

FUJIFILM X-Pro2 + XF18-55mm F2.8-4 R LM OIS

F5.6 1/500秒 ISO200

朝7時ごろの箱根.日が昇り始めてからそれほど時間も経っていなく、斜めに射している日の光による陰影が立体感を生んでいます.

自分が富士フイルムのカメラを使っているのはいくつもの理由がありますが、最大の理由はやはりこの画質です.

自社のフィルムの銘柄を冠したフィルムシミュレーション機能を搭載し、まるでフィルムを交換するかのように画質を好みに合わせて変えていく.この魅力にはまり込むと、他のメーカーの製品に移行する気にならなくなります.

新たに追加されたACROS(フィルタ無し、Rフィルタ、Yeフィルタ、Gフィルタの計4種)により、以前はまったくといっていいほど使わなかったモノクロで撮るようになりました.そうすると今度は光の射し方や加減、露出などにも気を使うようになり、写真の撮り方にも今までとは違うことを考えるようになりました.

X-Pro2は従来の高速AFや速射性能というスペック重視ではなく、カメラ趣味というまさに「道楽」といってもいいような楽しさを感じさせてくれるカメラです.

2016/11/04

FUJIFILM X70

X-Pro2にあわせてサムレストとボディケースを購入しました.

FUJIFILM X70

サムレストは、レンズメイト製のLM-XP2です.

FUJIFILM X70

FUJIFILM X70

ダイヤル操作時に邪魔にならないように、中央部で折れるようになっています.サムレストは親指でカメラを支えるものなので、このようなぐらつきの原因になるようなギミックにやや不安だったのですが、ぐらつくことなく親指でしっかりホールドでき、まったく問題なしです.

FUJIFILM X70

ボディケースはユリシーズのX-Pro2用ボディスーツ.色はネイビーを選択しました.

暗めのネイビー色なので、ちょっとミリタリーっぽくもあります.ストラップが同じユリシーズのクラシコ・ドリットのオリーブなのですが、違和感なく馴染んでいます.

FUJIFILM X70

背面は大きく開いています.保護性を考えたら覆われているほうがいいのでしょうけど、デジタルカメラはどうしてもボタンの数が多くてカバーするのが難しいのでしょう.

FUJIFILM X70

底面の三脚穴でカメラに固定します.固定用のネジにも三脚穴がありますが、三脚を使って撮るときには安定性が求められるのでカバーを外すほうが確実でしょう.

カバーを装着したままでもバッテリが交換できるように作られているのは嬉しいポイントです.

2016/11/03

富士フイルムの「Xシリーズ」と呼ばれるカメラには2つのフラッグシップモデルがあります.

一つは自分も使っているX-T1とその後発売になったX-T2のシリーズ.そしてもう一つはX-Pro1およびX-Pro2のシリーズ.

X-T1/T2のシリーズは一眼レフに近い外見をしており、中央上部に一眼レフのファインダ部分に液晶ファインダ(EVF)を備えており、さらに液晶モニタはチルト式を採用するなど、実用性を重視した設計になっています.

対するX-Pro1/Pro2のシリーズはレンジファインダカメラに近い外見をしており、本体左端に光学式ファインダ(OVF)とEVFを切り替えて使うことのできるハイブリッド式のファインダを備えています.液晶モニタは固定式で、実用性よりも趣味性を優先したモデルであるといえます.

X-Pro1が発売になったのは2012年2月.X-T1が発売になったのは2014年2月.自分がXシリーズのカメラを買おうと思ったのは2014年春のことなので、発売から2年が経過して性能的に見劣りのするX-Pro1は検討すらせずに躊躇なくX-T1を選びました.

それから2年.2016年3月にX-Pro2が発売になり、遅れること半年、9月にX-T2が発売になりました.両者の位置付けによる機能差はあれど、基本性能はほぼ同等.買い換えるとしたらどちらにするか、しばらく悩んだ末にX-Pro2を選びました.

FUJIFILM X70

いつもであれば、それまで使っていた機材を下取りに出して購入費の足しにするのですが、今回は下取りなし、ヨドバシカメラの通信販売にて購入しました.X-T1はしばらく手元に残し、様子を見ようという考えからです.2台体制の必要があれば手元に残すし、1台で十分ということであればレンズを買うときにでも下取りに出せば良いだろうと.

X-Pro2にはレンズがセットになったレンズキットはないので、購入したのは本体のみ.X-T1やX100Tの箱は大きく「X」と書かれていて主張を感じさせるものでしたが、X70以降のモデルはパッケージデザインもシンプルになりました.

FUJIFILM X70

XF35mm F1.4 Rを装着.新品ということを差し引いても、X-T1などと比べてレンズ取り付けが硬い気がします.またレンズ取りはずしボタンもしっかり押さないとレンズが引っかかって外せないのは仕様なのか不具合なのかちょっとよくわかりません.

FUJIFILM X70

正面.一眼レフのように中央部に突き出たペンタプリズム(もしくはそれを模した形状のもの)はなく、正面にもメーカーロゴや機種名の記載もないため、落ち着いていると同時に威圧感の少ない印象です.デジタルカメラというよりもフィルムカメラらしいクラシカルな雰囲気もします.

レンズの左側にあるレバーがファインダの切り替えレバー.OVFとEVF、それにOVF内に小窓のようにしてEVFを表示させるエレクトロニックレンジファインダー(ERF)を切り替えます.レバー中央部はボタンになっており、自由に機能を割り当てることができます.標準では他の画角のフレームを表示してレンズ交換時のイメージをつかむようになっています.自分はRAWボタンを割り当てました.

FUJIFILM X70

背面.左手でカメラを支えたまま右手で操作ができるように右寄りにボタンが配置されています.

特徴的なのは液晶モニタ右上にあるレバー.AF測距点を移動させるためのものです.従来はAF測距点選択モードに入ってからカーソルボタンを操作して、というステップだったのが専用ボタンが用意されたことで非常に便利になりました.押し込むことで即座に中央に戻すことができます.

液晶モニタは固定式ですが、X-T2の104万ドットに対して162万ドットと高精細になっています.

FUJIFILM X70

FUJIFILM X70

上面.いわゆる軍艦部.X-T1/T2が左側にISO感度ダイヤルを備えるのに対し、背面同様にすべて右側に配置されています.

ISO感度はシャッタースピードダイアルを持ち上げて回転させることで切り替えます.昔のフィルム時代の感度変更と同じような仕掛けです.ギミックとしては面白いですが耐久性は大丈夫なのかやや気がかりです.また、頻繁に感度を切り替えるような人は煩雑に感じるかもしれません.自分は大半はISO感度オートで撮るのでここをいじることはほぼないでしょう.

露出補正ダイヤルは±3まで対応ですが、それ以上の操作が必要だったりフロントダイヤルで操作したい人向けにCポジションにセットしておくとフロントダイヤルで±5まで露出補正可能になります.

FUJIFILM X70

半つや消しのブラックにホワイトで墨流しをしたこの部分は高級感があります.

X-Pro1やX100Tではここにレンズのイラストに「FUJINON LENS SYSTEM」の文字が入ったロゴがあったのですが、使われなくなったようです.

FUJIFILM X70

左側面にはファインダの視度補正、シンクロターミナル、カバー内にデジタル入出力端子、HDMI、音声/リモコン端子があります.

FUJIFILM X70

右側面はカバー内にSDカードスロットが2基.手前のスロット1のみUHS-II対応.同じデュアルスロットでもX-T2は両方ともUHS-II対応なんですよね.

X-T1のカバーは動きやすくて鞄から出すとカバーが開いていることが何度もありましたが、X-Pro2は固めになっており鞄の中で勝手に開くこともなくなりそうです.

2基のSDカードスロットを利用して、同時記録、RAW+JPEG分離記録、1番を使い切ったら2番を使う、というように機能選択が可能です.自分は基本的にJPEGでしか撮らないのですが、必要に応じてRAWで撮影することにしてRAW+JPEG設定にしたところ、RAWで撮らない場合には両方のカードにJPEGが書き込まれるのがなんかややこしくて、結局は1番を使い切ったら2番を使う設定にしました.とはいえ16GB+32GBで3,000枚以上撮れるので撮りきることはなさそうです.

FUJIFILM X70

底面.X-T1までは位置がずれていた、レンズと三脚穴の位置がようやく合わせられました.

バッテリはレンズ交換式Xシリーズで全て共通.X-T2の登場と同時に発熱に対処した改良型バッテリが発売になりましたが互換性は保たれています.

FUJIFILM X70

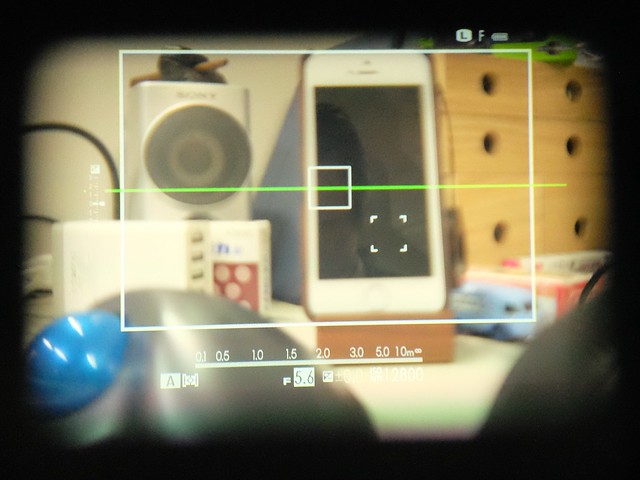

OVFファインダの様子.表示内容は設定可能で、使わない動画モードや知る必要のない残り枚数の情報は表示しないようにしています.

フレーム枠は焦点距離に応じてサイズが変化し、被写体との距離に応じてパララックス自動補正されますがやはり多少の誤差はありますね.厳密にフレーミングしたい場合はEVFを使ったほうがよさそうです.また、フレーミングの補助として9分割などの補助線も表示可能ですが、パララックス補正に対応しないので近距離になればなるほど補助線の意味がなくなるのでOVFでは非表示にしています.

レンズにもよりますが、右下にはレンズによるケラレがでます.

FUJIFILM X70

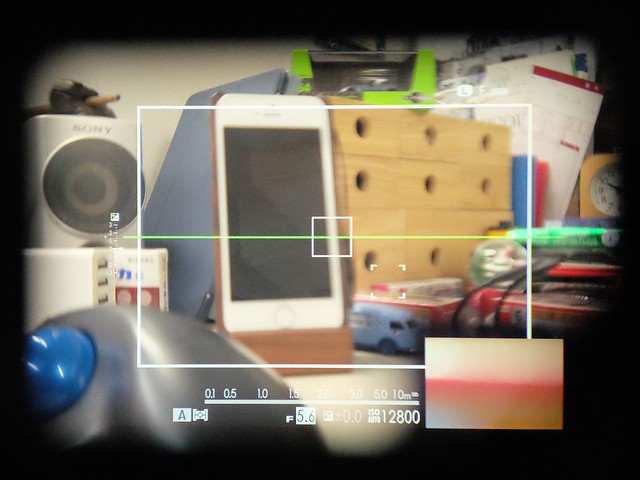

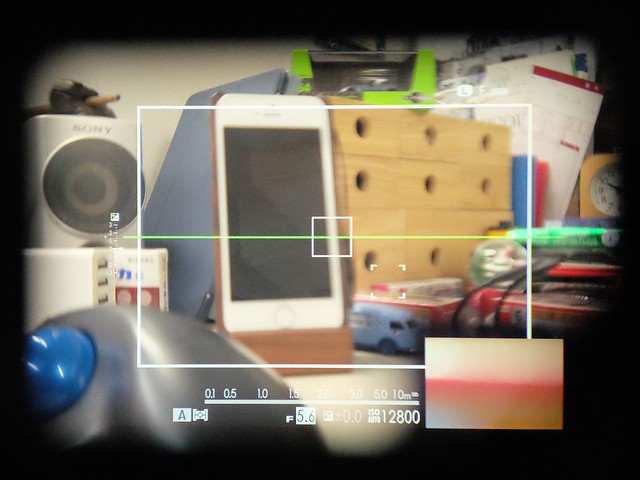

OVFの右下にEVFを付加したERFの表示.自分は基本的にこれで撮っています.

EVF表示内容は撮影範囲全体を表示、2.5倍拡大、6倍拡大と切り替えでき、OVF表示時でも撮影範囲を完全に把握できたり、ピント合わせを確認することができます.この場所はOVF表示で見たようにレンズのケラレが出る場所なのでうまくスペースを使っている感じです.

FUJIFILM X70

EVF表示.厳密にフレーミングしたい場合に使いますが、ある意味X-Pro2の存在価値を否定しているようなものなので、使う機会は少ないです.

Apple iPhone SE(トリミング)

上からX70、X100T、X-T1、X-Pro2.ファインダのないX70がコンパクトなのはさておき、X100TやX-T1と比べてX-Pro2は大きいです.やはり手の込んだファインダによるところが大きいのでしょうか.

2016/10/30

FUJIFILM X-Pro2 + XF14mm F2.8 R

紅葉の季節ということもあって長野方面に出かけてきました.

長野に行くには新幹線と中央本線がありますが、今回は松本を起点に移動するので中央本線.スーパーあずさに乗って出発です.

FUJIFILM X-Pro2 + XF35mm F1.4 R

松本駅の車庫には次のスーパーあずさであるE353系が.量産試作車ができてから1年以上経過していますが、なかなか本導入にはいたりません.

FUJIFILM X-Pro2 + XF35mm F1.4 R

まずは松本城近くにある洋食店「おきな堂」でランチを.

注文したのはこの店名物のボルガライス.オムライスにチキンカツが乗せられたものです.

オムライス自体が美味しいのはもちろん、ドミグラスソースもしっかりと煮込まれてコクがあって美味しいのです.

FUJIFILM X-Pro2 + XF35mm F1.4 R

デザートに自家製プリンとコーヒーのセットを.

このプリンまで含めて、洋食の醍醐味を満喫しました.

FUJIFILM X-Pro2 + XF14mm F2.8 R

松本駅に戻り、駅レンタカーで車を借りて1時間ほど離れたところにある七倉ダムへ.

松本の街中でもすでに紅葉は始まっていましたが、山中はまさに紅葉真っ盛り.

FUJIFILM X-Pro2 + XF14mm F2.8 R

七倉ダムの駐車場に車を停めて、そこからタクシーで高瀬ダムに向かいます.

高瀬ダムは一般車通行不可のため、ここからはタクシーもしくは徒歩でしか行くことができません.

FUJIFILM X-Pro2 + XF14mm F2.8 R

タクシーの車窓から見える、高瀬ダムの巨大さとたたずまいに圧倒されます.

高瀬ダムは「ロックフィルダム」と言われる、岩や土砂を積み上げて作られたタイプのダムで高さ176mという、黒部ダムに続く日本2位のサイズです.

FUJIFILM X-Pro2 + XF14mm F2.8 R

FUJIFILM X-Pro2 + XF14mm F2.8 R

展示されている巨岩.水没箇所から切り出された岩とのことです.

FUJIFILM X-Pro2 + XF14mm F2.8 R

FUJIFILM X-Pro2 + XF14mm F2.8 R

天端部分.

この日は天気は良かったのですが、さすがに10月下旬ともなると気温が低く、かなり凍えました.

高瀬ダムの見学期間は10月末までだそうです.

FUJIFILM X-Pro2 + XF14mm F2.8 R

天端からダム下流側の眺め.つづら折りになった道路をタクシーが何台も走っています.ダムの表面に道路が作られていますが、それほど広い道路ではないのですれ違う時には片方が停車して待つかたちになっていました.

FUJIFILM X-Pro2 + XF14mm F2.8 R

帰りのタクシーで運転手さんにお願いして、ダム下側に立ち寄ってもらい撮影.

大きすぎて真下からでは全容を収めるのも困難です.

FUJIFILM X-Pro2 + XF35mm F1.4 R

松本駅に戻り、レンタカーを返してから帰りの特急までの時間に駅前の「翁堂」でたぬきケーキとロイヤルミルクティーで一休み.

以前に黒部ダムを訪れたときもその巨大さに圧倒されましたが、コンクリートではなく岩や土砂を積み上げて作られた巨大な存在にはまた違った意味で圧倒されました.